企業のDXが加速する中、「業務プロセス自動化」と「AI活用」は競争力を高める上で重要な要素とされています。こうした流れの中で、特に注目を集めている業務プロセス自動化プラットフォームが n8n、Dify AI、Make です。

しかし、最も重要なのは、どのツールが最も強力かではなく、自社のシステムやチーム体制、導入準備度に最適なプラットフォームを選択すること。本記事では、各プラットフォームを取り上げ、意思決定において重要となる要素ごとに分析し、企業が自社に適したプラットフォームの選択を支援します。

1. プラットフォーム紹介

1.1. n8n、オープンソース型業務プロセス自動化プラットフォーム

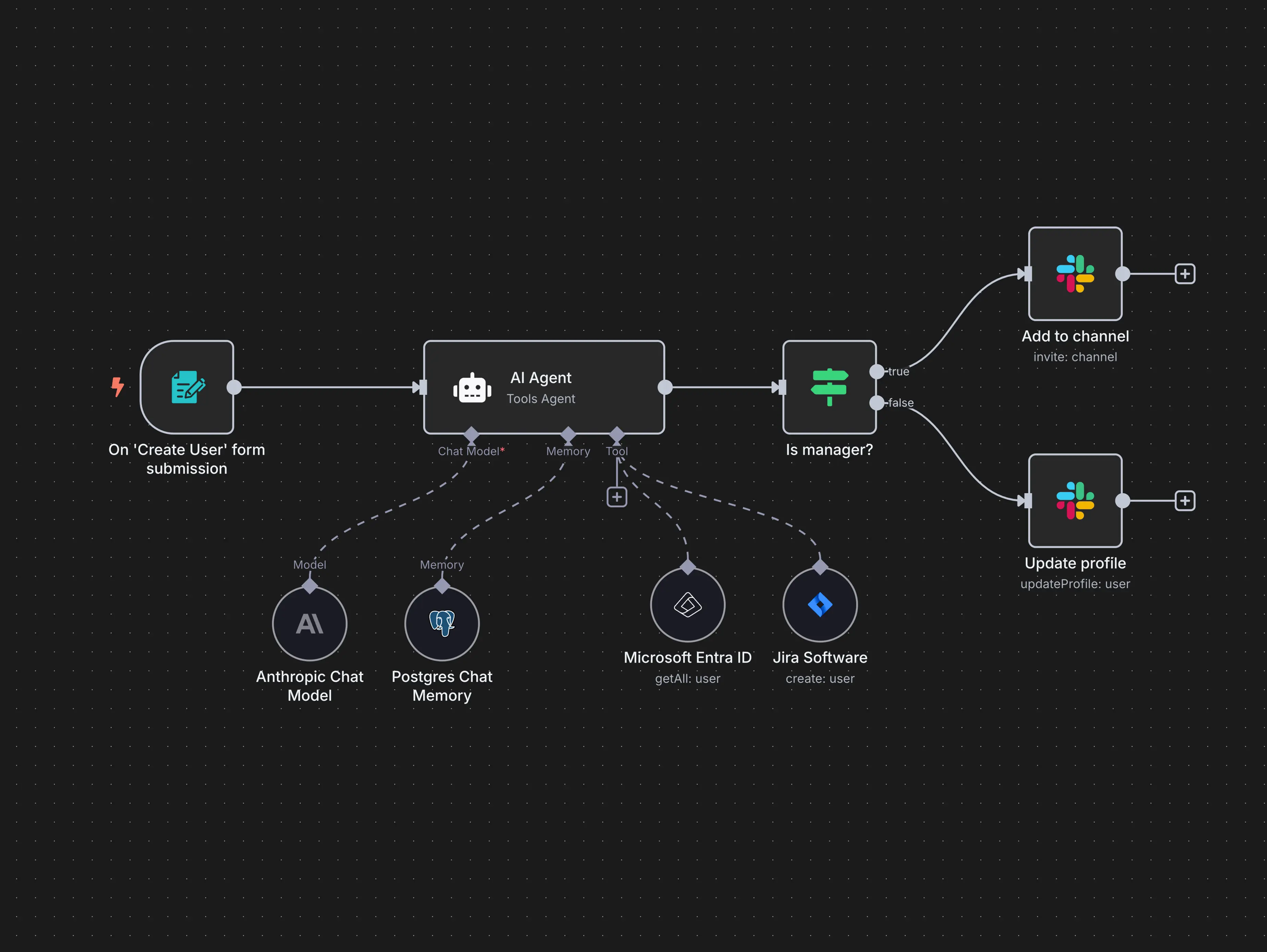

n8n はオープンソースの業務プロセス自動化プラットフォームです。ノードベースのドラッグ&ドロップ式インターフェースにより、企業は効率的に自動化ワークフローを構築できます。本プラットフォームの最大の強みは、 APIとの柔軟な連携、複雑なロジック処理、そして必要に応じて自社環境にホスティングできる点。特に技術チームを持つ企業にとって、n8n はワークフローを自社の要件に合わせてほぼ無制限にカスタマイズできる点が大きな魅力となります。

主な機能と特徴:

・柔軟な導入形態(セルフホストまたはクラウド):企業は自社サーバーに n8n をインストールしてデータを完全に管理することも、クラウド版を利用して運用負担を軽減することも可能です。

・多彩な統合機能:300以上のノードが標準搭載されており、CRM、データベース、社内メッセージングシステム、その他のSaaSプラットフォームへ迅速に連携できます。

・カスタムコードの挿入:開発者はワークフロー内で直接 JavaScript を記述でき、特有のロジック処理や未対応APIとの連携が実現できます。

・大規模なオープンソースコミュニティ:オープンソースとして継続的に改善され、豊富なプラグインや世界中のユーザーによる実践的なガイドが共有されています。

n8n活用ガイドはこちら: HR 2025:数百件の履歴書を数分で選別するAIワークフローの作り方

1.2. Dify AI、ローコードでAIアプリを迅速に構築できる業務プロセス自動化プラットフォーム

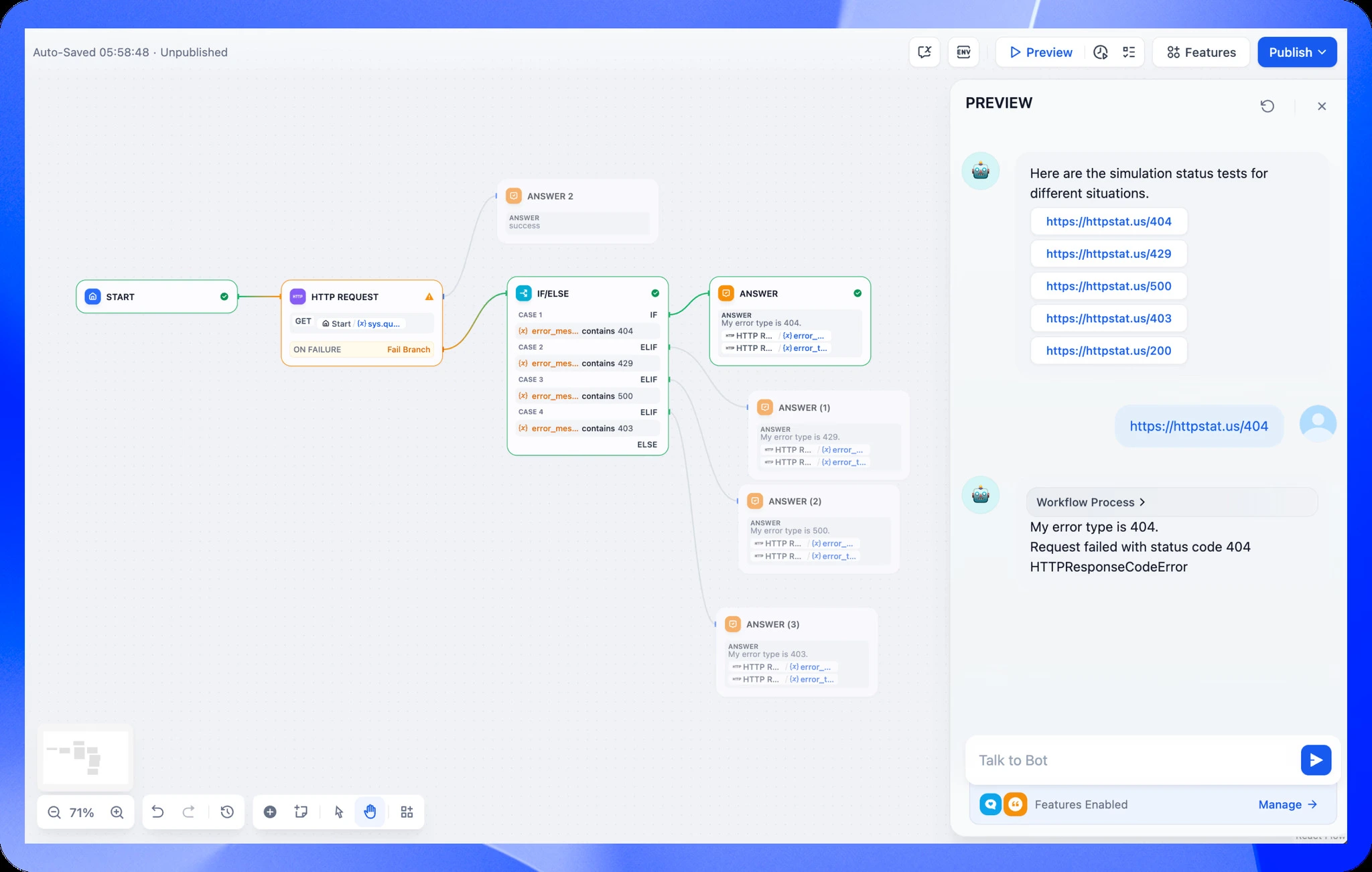

Dify AI は、AI(特に生成AI)アプリケーションの開発に特化した業務プロセス自動化プラットフォームです。企業はバックエンドを一から構築する必要なく、わずか数時間でチャットボット、AIコンサルティングシステム、コンテンツ生成ツールなどを作成できます。 DifyはAIファーストのアーキテクチャを採用しており、全ての構造が大規模言語モデル(LLM)を基盤に組み立てられている点が特徴です。

主な機能:

・ローコードで簡単にAIアプリを構築:複雑なプログラミングは不要で、社内チャットボットやAIアプリを迅速に開発可能。開発者でないチームにも適しています。

・豊富なAIワークフローのテンプレート:チャットボット、コンテンツ生成、RAG などのAIテンプレートが用意されており、企業は数時間で導入や検証を開始できます。

・大規模言語モデル(LLM)との統合:GPTやClaudeといった主要なLLMをサポートし、各企業のユースケースに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

・クラウドベースで拡張性に優れる:完全クラウド運用のため、ローカル環境へのインストールは不要。スケールの拡大や機能アップデートも容易に行えます。

1.3. Make、ノンコーディングで非エンジニアチームにも使いやすい業務プロセス自動化プラットフォーム

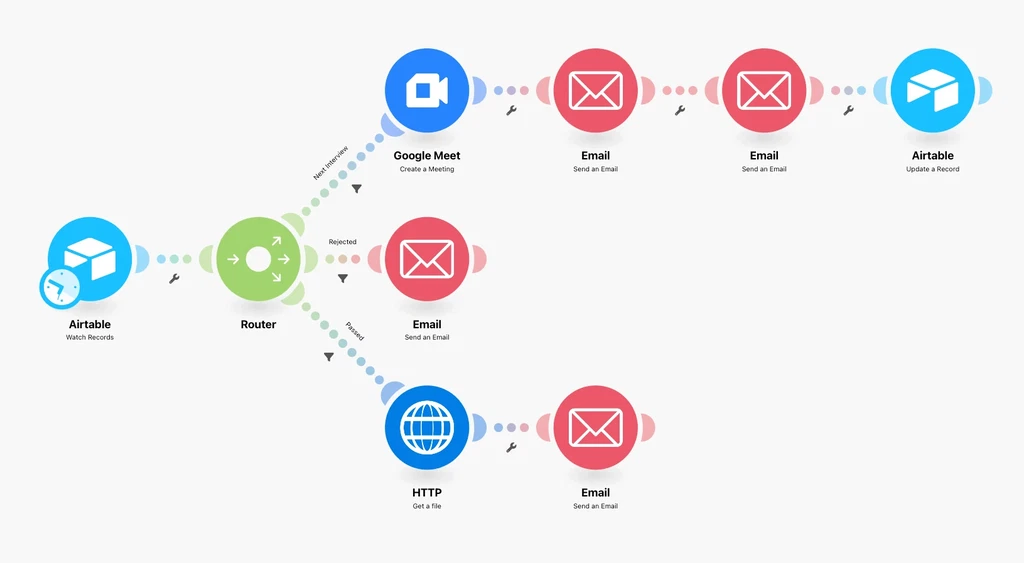

Make(旧Integromat) は、直感的なドラッグ&ドロップ式インターフェースを備えたノーコード型の業務プロセス自動化プラットフォームです。データ同期、メール送信、CRM更新など日常的なタスクを効率化でき、技術的な知識を必要とせずに活用できます。特にマーケティング、営業、オペレーション部門など非エンジニアチームに適したソリューションとして広く利用されています。

主な機能:

・プログラミング不要のワークフロー設計:モジュールをドラッグ&ドロップするだけで、マーケティングや運用チームもIT部門を待たずに自動化フローを構築可能。

・条件分岐とエラーハンドリング:「AならB」「エラー時はこの処理」といったロジックを設定でき、ワークフローを安定的に稼働させられます。

・幅広いアプリ連携:CRM、メール、Googleシート、外部APIなど多数のアプリケーションと統合でき、コードを書く必要はありません。

・ワークフローの監視と分析:各フローの稼働状況を可視化し、成功・失敗をリアルタイムで確認できるため、最適化が容易です。

2. AI統合・業務プロセス自動化プラットフォーム3選の徹底比較

2.1 自動化能力

業務プロセス自動化プラットフォームを評価する際、まず重要なのは「どの程度、手作業を減らし、ワークフロー全体を効率化できるか」です。

n8nは複雑なプロセス処理に強みがあります。条件に応じて各ステップを分岐させることができ、たとえば「条件Aを満たせばCRMに送信し、別の条件なら別ルートで処理する」といった高度な制御が可能です。CRM、ERP、データパイプラインまで含めた大規模な業務を自動化したい企業に適していますが、導入や保守には技術担当者が必要になります。

Dify AIはAIを組み込んだワークフローに特化しています。チャットボット、コンテンツ生成、テキスト分析などを短時間で構築でき、バックエンドのコーディングなしでAI導入を加速したい企業に最適です。

Makeは豊富なテンプレートを備えており、シンプルな業務プロセスの自動化をすぐに始められます。マーケティングやオペレーション部門が技術チームに依存せず、短時間で自動化フローを設定できるのが特徴です。

2.2 AI統合

AIの観点では、重要なのは「AIがあるかどうか」ではなく、「プラットフォームがどれだけ簡単かつ効果的にAIを活用できるか」です。

Dify AI はAIファーストのプラットフォームであり、GPTやClaudeなどのモデルがあらかじめ統合されています。プロンプトの直接編集、独自データの連携、チャットボットやコンテンツ生成ツールの構築を、バックエンドを構築せずにインターフェース上で行うことが可能です。このため、企業は短時間でAIを導入でき、実験的な活用や製品への組み込みを迅速に進めたい場合に最適です。

n8n と Make も外部APIを通じてAIと接続可能です。n8nでは、AIは複雑なワークフロー内の一ステップとして組み込むことが多く、既存の業務ロジックにAIを知的処理の一部として統合する企業に適しています。Makeはより手軽に利用でき、主に内容の要約や自動文章生成など小規模なタスクにAIを活用できますが、社内データに応じた高度なカスタマイズはやや制限されます。

2.3 使いやすさ

プラットフォームの使いやすさは、企業全体での導入スピードを左右します。実際、技術部門だけが理解し運用できる場合、実際に業務ニーズが多い営業やオペレーション部門への展開は難しくなります。

Make は、ドラッグ&ドロップ式の直感的なインターフェースと数百の即利用可能なテンプレートにより、非技術者チームにとって最も導入しやすい選択肢です。

Dify AI は使いやすさの面では中程度です。コードは不要ですが、AIに特化しているため、プロンプトやモデル、データセットの概念に不慣れなユーザーは設定方法を理解するのに少し時間がかかる場合があります。

n8nは、データフローの理解や自動化の構造把握、必要に応じたJavaScriptによるカスタマイズなど、一定の技術的知識が求められます。そのため、非エンジニア部門よりも、開発者や高度な技術スキルを持つユーザーに適したプラットフォームです。

2.4 拡張性とカスタマイズ性

企業が成長するにつれて、自動化のニーズも常に変化します。そのため、プラットフォームには柔軟な拡張性と社内要件に応じたカスタマイズ性が求められます。

n8n は、ほぼ無制限の拡張性を持つ業務プロセス自動化プラットフォームとして高く評価されています。社内に十分な技術スキルを持つエンジニアチームがいれば、新しいロジックの追加、API連携のカスタマイズ、大量データの処理も可能です。

Dify AI は、チャットボットモジュールの追加や新しいAIエージェントの作成など、AIアプリケーションの拡張性に優れています。しかし、AI領域以外の複雑なワークフロー設計にはまだ制約があります。

Make はワークフローの数を増やす横方向の拡張には適していますが、複雑なロジックやカスタム処理など縦方向の拡張には、用意されたモジュールの範囲で制限されます。企業が急速に成長し、多数の条件分岐が必要になる場合、Makeでは対応が難しいことがあります。

2.5 導入方法

プラットフォームをクラウドで運用するか、社内インフラ(セルフホスト)で運用するかは、単なる技術的な選択ではなく、データ管理戦略に直結します。運用方式は、セキュリティ、社内規定の遵守、長期的な運用の自立性にも影響します。

n8n は、社内インフラでのセルフホスト運用と、提供元クラウドでの運用の両方を選択可能です。セルフホストを選択すれば、データを完全に社内システム内で管理できます。これは金融、医療、製造業など高いセキュリティ要件を持つ企業に適しています。

Dify AI は現在、提供元クラウドでのみ運用可能です。全てのデータは第三者インフラ上で処理されるため、導入は非常に迅速ですが、セキュリティやデータ管理の完全なコントロールは難しくなります。

Make はクラウドプラットフォームとして提供されており、サーバー管理不要で迅速に導入できます。ただし、全データがMakeのインフラ上で処理されるため、金融や高セキュリティが求められる業界では、利用前に法務や情報セキュリティ部門の確認が必要になる場合があります。

2.6 導入・運用コスト

業務プロセス自動化プラットフォームの導入・運用コストは、初期価格だけでなく、利用期間全体で評価する必要があります。導入時には安価でも、社内インフラ管理や技術担当者の増員、将来的なプラットフォーム乗り換えなどにより、総コストは変動します。また、AI統合にOpenAIやClaudeなどのAPIを利用する場合、3つのプラットフォームすべてでAIトークン費用が発生しますが、課金方法やアカウント管理の仕組みには違いがあります。

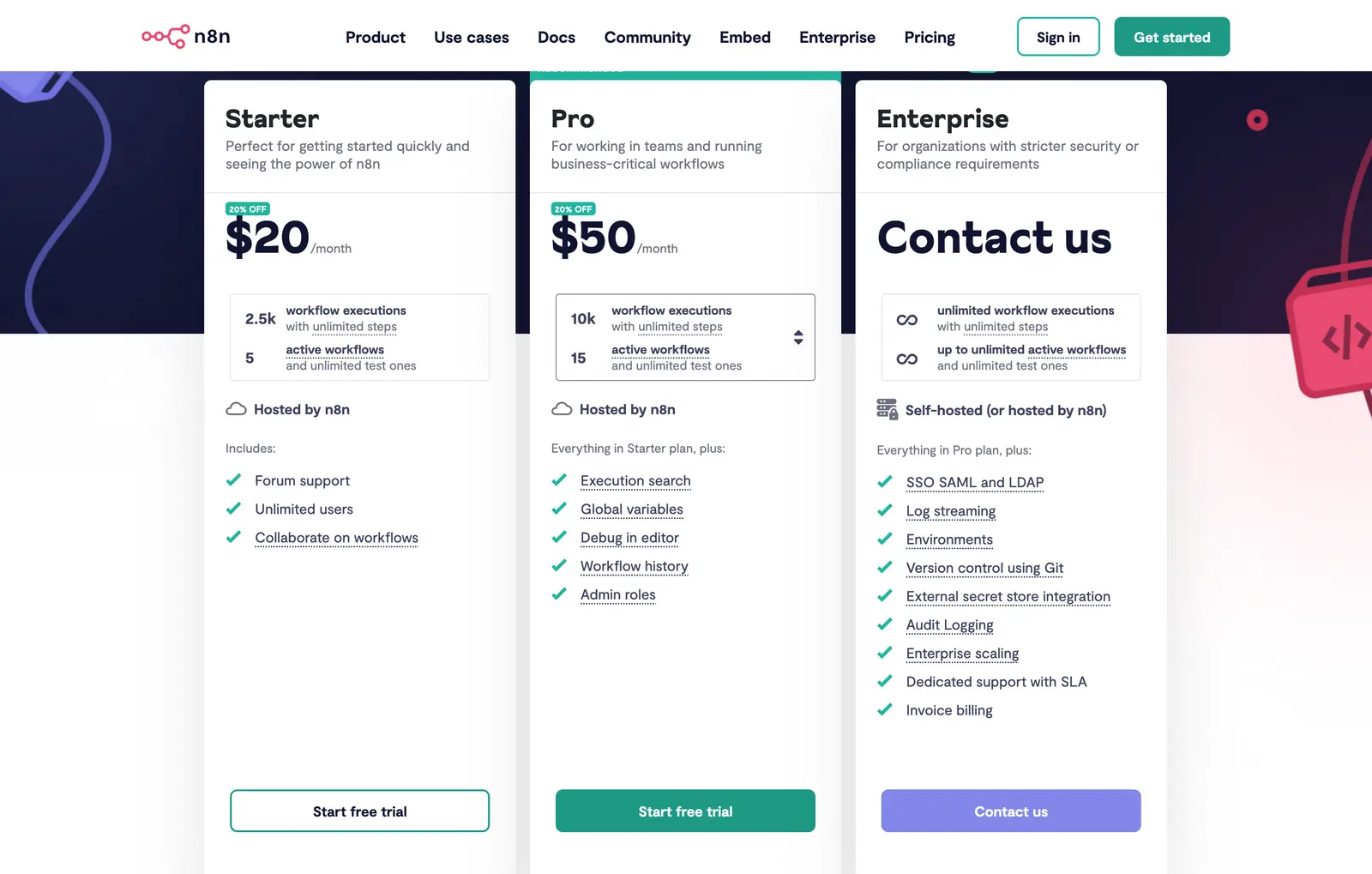

n8n は、社内インフラと技術担当者が揃っていればほぼ無料で利用可能です。オープンソースのため、サーバー保守やセキュリティ更新、運用能力への依存などの隠れコストはあります。また、クラウド版や高頻度でワークフローを実行する場合は、ユーザー数や実行回数に応じた料金が発生します。

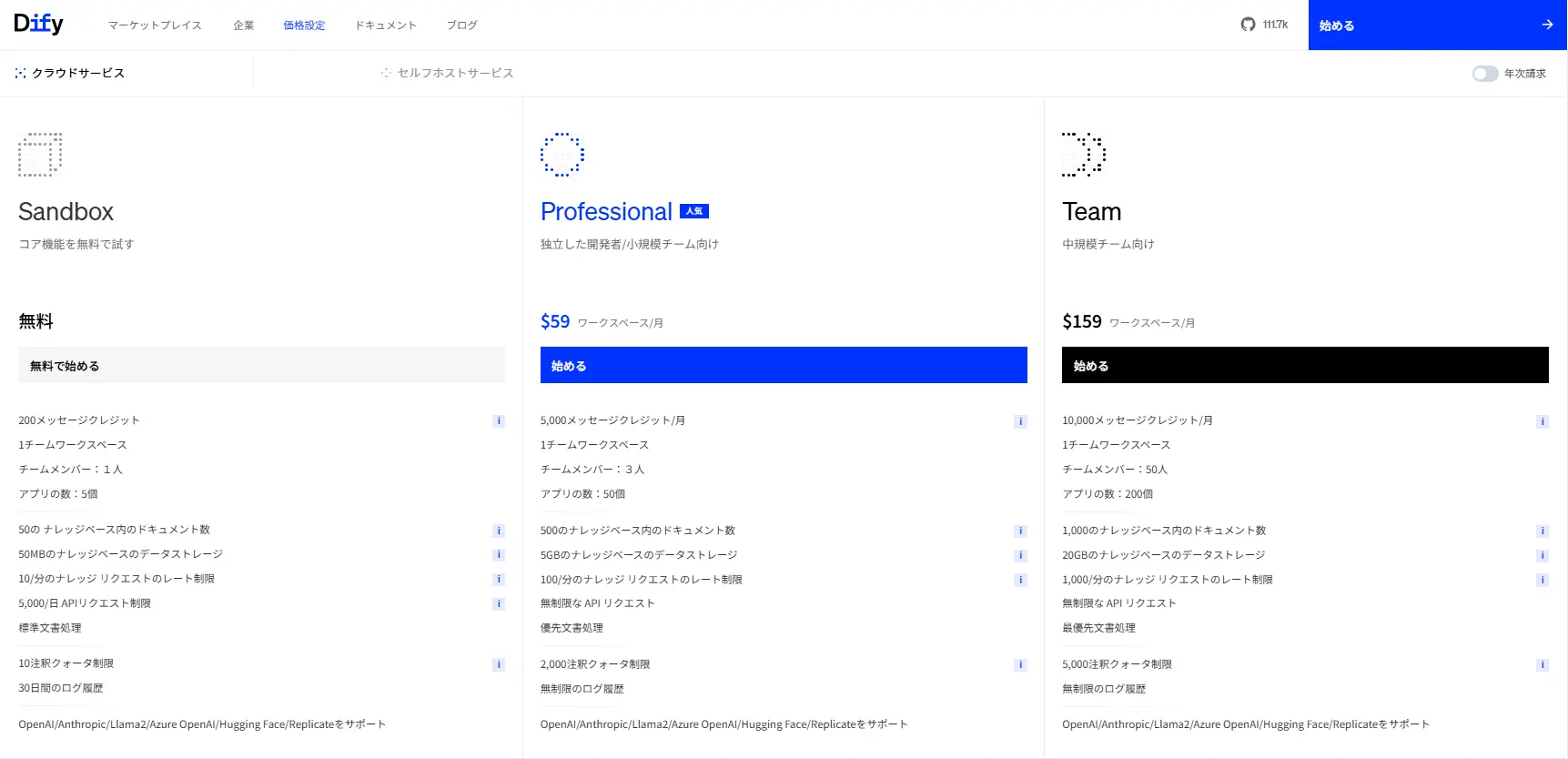

Dify AI は、AIタスク数(トークン数/LLMコール数/エージェント数)に応じて課金されます。企業がチャットボットの24時間運用や自動コンテンツ生成ツールなど、大規模にAIを展開する場合、利用頻度に応じてコストが増加します。初期導入は迅速で低コストですが、運用が拡大するにつれて費用は徐々に高くなる傾向があります。

Make は、初期コストが低く、少人数での試験運用や小規模な自動化に適したプラットフォームです。ただし、ワークフローの実行回数や月間データ処理量に応じて料金が上がるため、企業全体で多数のプロセスに適用すると、総コストが予想以上に増加する場合があります。特に、AI APIを組み込む場合は追加費用が発生する点に注意が必要です。

業務プロセス自動化プラットフォーム3種類の比較表

| 項目 | n8n | Dify AI | Make |

| 自動化プロセス | 非常に複雑で高度にカスタマイズ可能 | AIワークフローに特化 | シンプルで迅速 |

| AI統合 | APIを手動で統合 | AIファースト、標準統合済み | シンプルなAIモジュールあり |

| 使いやすさ | 技術スキルが必要 | 中程度(ローコード) | 簡単、ドラッグ&ドロップ |

| 拡張性・カスタマイズ性 | ほぼ制限なし | AIに強く、AI以外も対応可 | 中程度、テンプレートに依存 |

| 導入方法 | セルフホストまたはクラウド | 完全クラウド型 | 完全クラウド型 |

| 導入・運用コスト | セルフホストは無料、クラウドは有料 | AI使用量に応じた課金 | シナリオ/データ数に応じた課金 |

| 適した企業 | 技術チームがあり、内部システムが複雑な企業 | 迅速にAIを導入したいがバックエンドは不要な企業 | 中小企業や非エンジニア部門で、簡単に自動化を進めたい企業 |

※各プラットフォームの詳細な解説や実際の導入事例については、下記「どのプラットフォームがあなたに適しているか?導入成功事例をチェック」のセクションをご覧ください。

現在人気の3つの業務プロセス自動化プラットフォームのメリット・デメリット

n8n

n8nは、オープンソースの業務プロセス自動化プラットフォームです。セルフホストすることでライセンス費用を削減でき、データやシステムを自社で完全に管理することが可能です。特に複雑なワークフローや多層ロジックの自動化に強みがあり、ほぼすべてのAPIと連携できます。さらにJavaScriptを組み込むことで、特定の業務要件や例外処理にも柔軟に対応できます。

一方で、n8nは導入や運用にエンジニアチームが必要であり、ワークフロー構築も技術的な知識を求められます。プログラミング経験がないユーザーにとっては操作が難しく、インターフェースも論理的思考を前提としています。また、n8nにはAIが標準搭載されていないため、AIを活用する際にはAPIを手動で組み込む必要があります。

Dify AI

Dify AIは、企業が複雑なバックエンドを構築することなく、迅速にAIアプリケーションを開発できるよう設計された業務プロセス自動化プラットフォームです。GPTやClaudeなどのLLM(大規模言語モデル)が標準搭載されており、社内向けチャットボット、コンテンツ生成ツール、企業データに基づくQAシステムなどを短期間で構築できます。また、豊富なAIテンプレートにより、実証実験やMVP開発のスピードを大幅に短縮できます。

ただし、DifyはAI関連のプロセス自動化には強いものの、CRMデータ処理や基幹システム連携など、AI以外の自動化タスクには不向きで、他の業務プロセス自動化プラットフォームとの併用が必要になるケースがあります。さらに、Difyはクラウド版のみ提供されており、オンプレミス環境には対応していません。そのため、セキュリティ要件が厳しい企業には適さず、利用コストもLLMプロバイダーのトークン料金に依存します。

Make

Makeは、非エンジニアのビジネスユーザーを対象とした業務プロセス自動化プラットフォームです。直感的なドラッグ&ドロップのUIと豊富なテンプレートライブラリにより、マーケティング部門やオペレーション部門が開発者に依存せずに多数の業務を自動化できます。学習コストや導入スピードが速いため、中小企業や即効性を求めるチームに特に適しています。

一方で、ワークフローは条件分岐が増えると、Makeはロジック面で制約があり、システム全体をコントロールするのが難しくなります。また、Makeはクラウド版のみの提供であるため、内部データを扱う大企業はセキュリティ面を慎重に検討する必要があります。さらに、実行回数やデータ量に応じて課金されるため、利用が拡大するとコストが急速に上昇するリスクもあります。

3つの業務プロセス自動化プラットフォームの比較表:メリットとデメリット

| プラットフォーム | 主なメリット | 主なデメリット |

| n8n | オープンソース、深いカスタマイズが可能、柔軟なAPI連携 | 技術チームが必要、AIネイティブ機能は非搭載 |

| Dify AI | AIアプリの迅速な構築、LLM標準搭載、試作が容易 | AI以外の自動化に弱い、セルフホスト不可、AIトークンコストが発生 |

| Make | ノーコードで簡単操作、豊富なテンプレート、導入スピードが速い | 複雑なロジックには不向き、クラウド限定、実行回数に応じてコスト増 |

どの業務プロセス自動化プラットフォームが自社に最適か? 導入事例から学ぶ

n8n、社内に技術チームを持つ企業向けの業務プロセス自動化プラットフォーム

n8nは、自社で本格的かつ長期的に自動化システムを構築・運用したい企業に適しています。特に、複雑なバックエンドを持ち、複数の社内APIやDevOpsとの連携、独自ロジックに基づくデータ処理が求められる場合に強みを発揮します。また、セルフホストが可能であるため、セキュリティ要件の厳しい大企業でも第三者に依存せず、システム全体を完全にコントロールできる点も大きなメリットです。

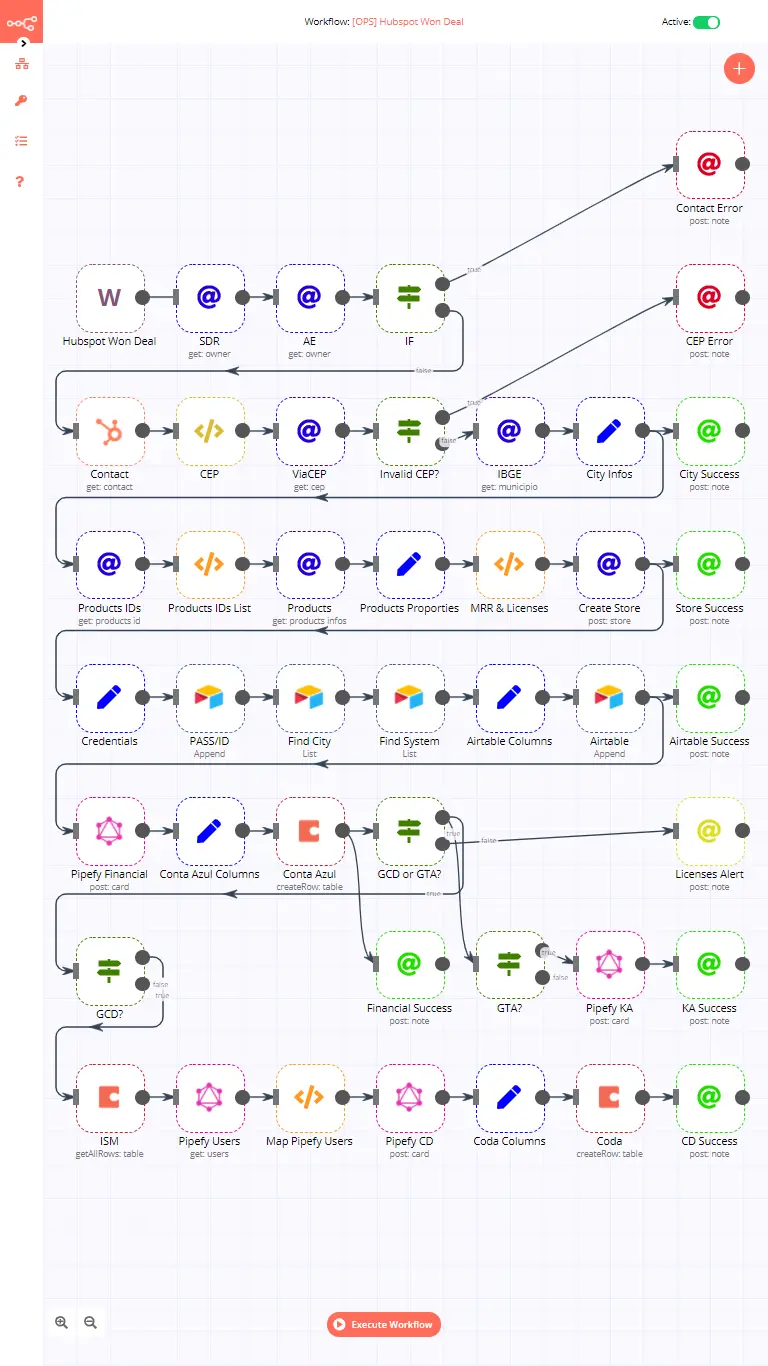

実際の事例として、ブラジルの注文プラットフォーム「Goomer」では、n8nを活用して200以上のワークフローを構築しました。注文受付からデータ処理、CRMとの同期までを自動化し、手作業による処理時間を大幅に削減しています。その結果、需要が急増する局面でも高額なシステム投資を行うことなく、業務プロセスをスピーディーに拡張することができました。

Dify AI、バックエンド構築なしでAI導入を加速したい企業向けの業務プロセス自動化プラットフォーム

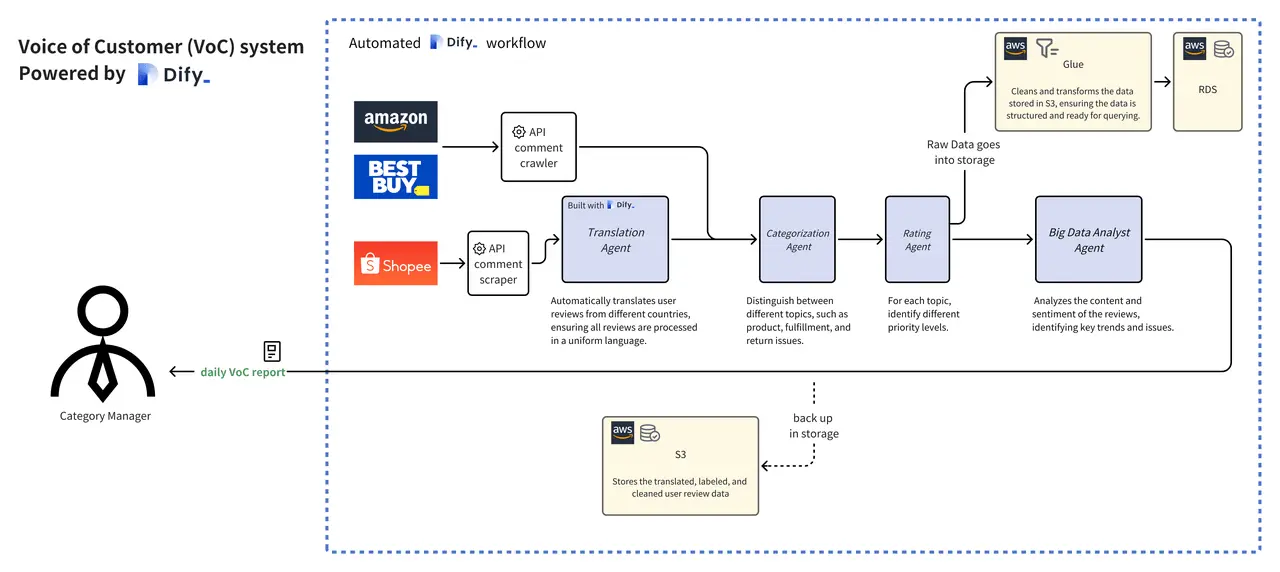

Dify AIは、チャットボットやAIアシスタント、コンテンツ生成ツール、テキスト解析などを迅速に立ち上げたい企業に適した業務プロセス自動化プラットフォームです。特に、専任のバックエンド技術チームを持たない企業にとって有効であり、AIスタートアップが短期間でコンセプトを検証したい場合や、従来型の企業が大規模なインフラ投資をせずにAIを製品に統合したい場合に役立ちます。

実際の導入事例として、あるスマートデバイス製造大手は、わずか1か月の試験運用でDifyを活用し、200以上の社内向けAIアプリケーションを構築しました。そのうち60以上のアプリは日常的に利用され、最も人気の高いものは約1万回の利用に達しました。さらに、このプラットフォームにより顧客データ分析の時間も大幅に短縮されました。ユーザー評価(Voice of Customer)の分析業務は、1件あたり8時間から3時間に削減され、月間処理件数は従来の約15,000件から50,000件以上に増加しました。その結果、プロダクトマネージャーは手作業でのデータ処理に追われることなく、NPS(ネット・プロモーター・スコア)の改善により多くの時間を充てることができるようになりました。

Make、技術知識を持たない運用・マーケティング部門に適した業務プロセス自動化プラットフォーム

Makeは、開発者がいない企業や部門でも、日常的な業務プロセスを自動化できる業務プロセス自動化プラットフォーム。たとえば、CRMの更新、レポート送信、複数のSaaSアプリからのデータ同期などを、IT部門に依存せずに実行できます。特に、中小企業や効率化をすぐに実現したい運用・マーケティング部門に適しています。ただし、ワークフローが複雑化すると、Makeでは限界があり、すべての要件を満たすのが難しくなる場合もあります。

導入事例として、ノーコードで製品開発を行う企業「Sommo」では、MakeとAIを組み合わせてわずか1日でソフトウェア要件定義書を自動生成するツール(SRS Generator)を開発しました。その結果、この新ツールは毎月500〜800件の新規リードを獲得し、ウェブサイトのエンゲージメントを5倍に拡大、さらにリードから顧客へのコンバージョン率も約3%に達しました。この事例は、適切なワークフローを設計すれば、複雑なコーディングを必要とせずともMakeが大きな成果をもたらすことを示しています。

まだ自動化やAIワークフローで迷っていますか?

業務プロセス自動化プラットフォームを既存システムに導入する際、適切なツールを選ぶことはあくまで出発点にすぎません。より重要なのは、プロセス設計、データ処理、システム統合、セキュリティ確保、そして運用効率の最適化に関する経験です。特に中堅・大企業がDXを進める段階では、初期設計が不十分であると隠れたコストや再構築のリスクが発生しやすくなります。

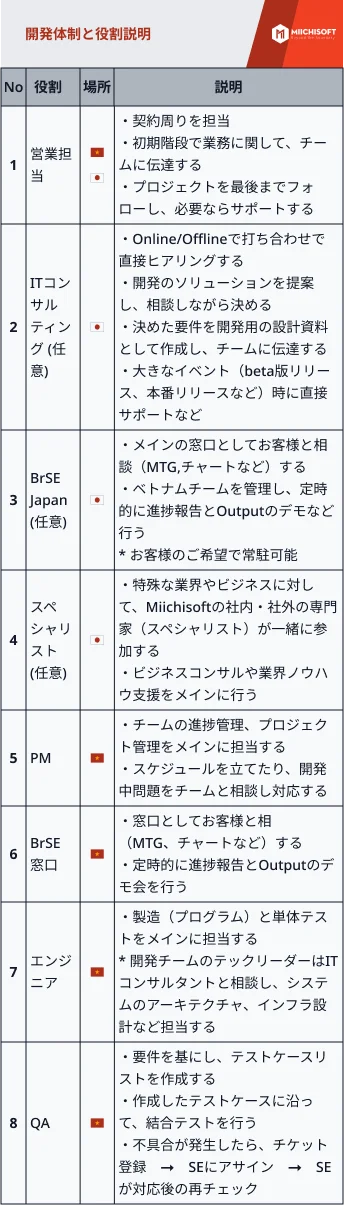

Miichisoftは、長年の経験を通じて高度なシステム思考を持つエンジニアチームを育成し、体系的なコンサルティングと150件以上の成功実績を積み重ねてきました。さらに、ISO 27001やISO 9001といった国際認証を取得し、AWSのコンサルティングパートナーとして認定されています。これにより、AIや自動化の導入を安全かつ透明性の高い形で、将来的に拡張しやすいソリューションとして提供することをお約束します。

もし御社が、自動化やAIの統合を効率的かつ安全に、そして長期的な視点で進められるテクノロジーパートナーをお探しでしたら、ぜひMiichisoftにご相談ください。無料でのご提案・ご相談を承っております。

結論

結局のところ、n8n・Dify AI・Make は、それぞれ異なるニーズやデジタル成熟度に応じた業務プロセス自動化プラットフォームです。

n8n はワークフローを細かく設計したい技術チームに適しており、Dify AI は複雑なバックエンドを用意せずともスムーズにAIを導入できます。そして Make は非技術部門に最適で、ドラッグ&ドロップだけで簡単に導入できます。

どの時点で、どのような体制を持つかによって、企業にとって「ちょうどよい」選択肢は異なります。しかし、正しい選択をすれば、オートメーションとAIはもはや遠い将来の計画ではなく、今すぐ始められる現実的な成長の推進力 となるのです。

システムのパフォーマンスを改良する5つの方法.png)