AI界からこんにちは!🚀

本日のニュースレターでは、以下の注目トピックをご紹介します。

・日本、世界最強のAIスーパーコンピュータ「FugakuNEXT」を発表

・NVIDIA「AIブームはまだ終わっていない」

・米国労働現場の変化:社員の半数が密かにAIを活用

日本、世界最強のAIスーパーコンピュータ「FugakuNEXT」を発表

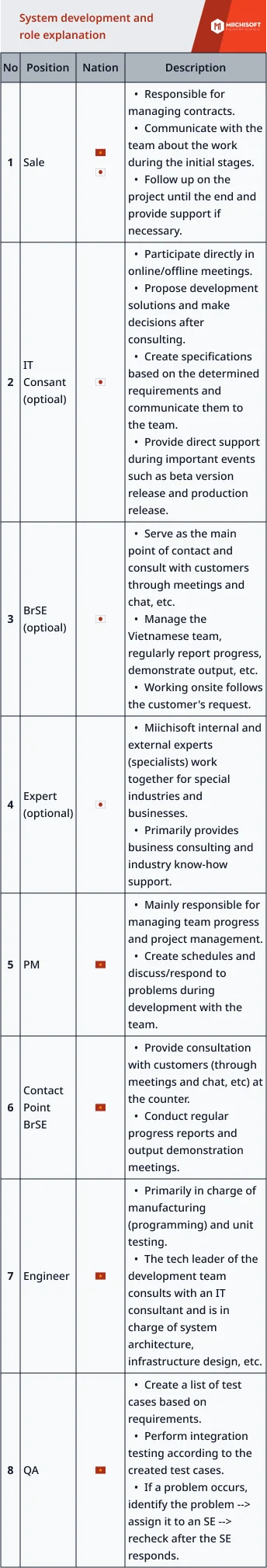

富士通株式会社とエヌビディア社が、理化学研究所と共同で日本の次期国家スーパーコンピュータ「FugakuNEXT」の開発を進めることが明らかになった。同システムは2030年頃の運用開始を目標とし、シミュレーションと人工知能を統合した革新的なプラットフォームの構築を目指している。

画像出典:Riken

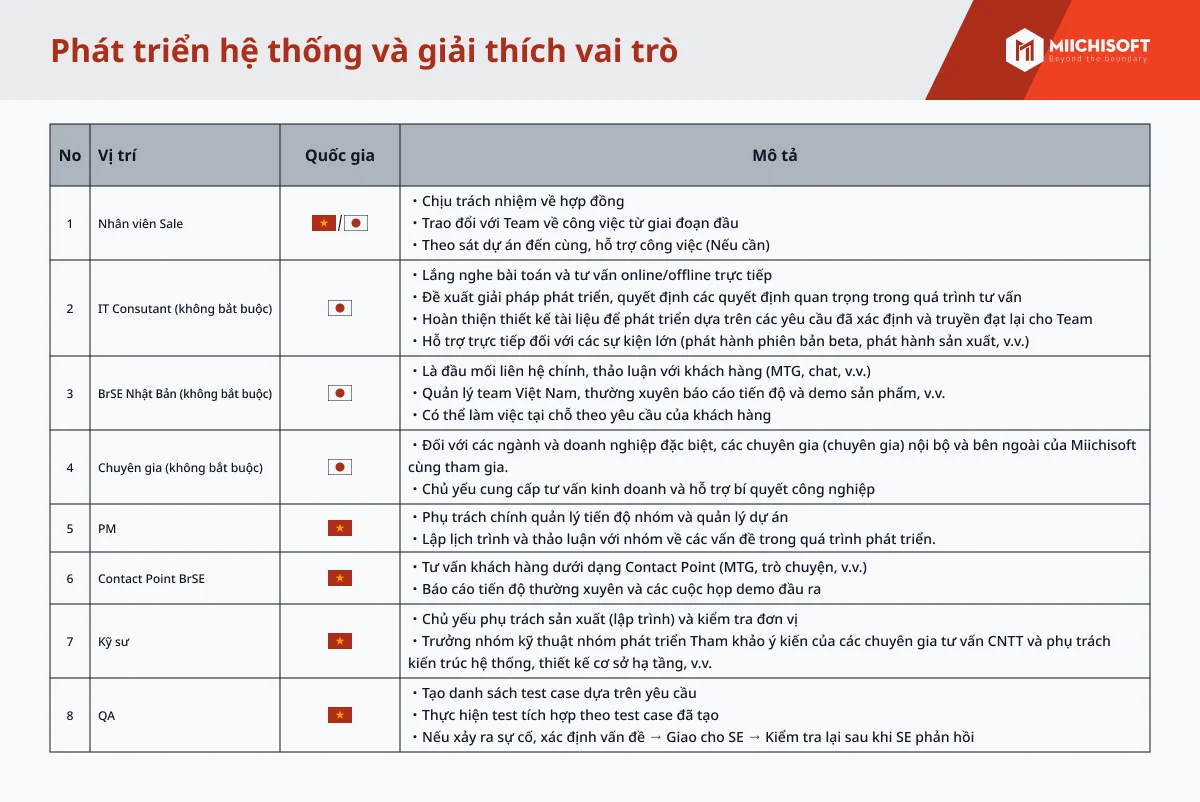

日本初のGPU加速型フラッグシップ

FugakuNEXTは、日本のフラッグシップ級プロジェクトとして初めてGPUをアクセラレータとして採用する。開発体制では、エヌビディアがGPUインフラの設計を担当し、富士通がCPUとシステム統合を手がけ、理研がソフトウェアとアルゴリズム開発を担う分担体制となっている。

同システムの性能目標は極めて野心的だ。FP8精度でのAI性能として600エクサフロップス(EFLOPS)を超える処理能力を目指しており、これが実現すれば発表済みのAIスーパーコンピュータとしては世界最高性能となる見込みだ。

電力効率を維持しながら100倍の性能向上

注目すべきは、現行の「富岳」とほぼ同等の約40メガワットの電力予算内で、アプリケーション性能を最大100倍向上させることを目標としている点だ。この大幅な性能向上は、ハードウェアの革新だけでなく、代理モデル、混合精度演算、物理情報ニューラルネットワークなどの先進技術の活用によって実現される予定である。

エヌビディアの長期ロードマップによると、理論物理学者リチャード・ファインマンの名を冠した「ファインマンGPU」アーキテクチャが2028年頃に登場予定であり、FugakuNEXTにこの技術が採用される可能性が高い。

新世代CPU「MONAKA-X」も開発中

富士通は同プロジェクト向けに、現行の「MONAKA」CPUの後継となる「MONAKA-X」(仮称)の開発も進めている。新CPUはより多くのコア数、拡張されたSIMD機能、そしてAI推論向けのArm行列計算エンジンを搭載予定だ。

エヌビディアのアクセラレータと組み合わせることで、大規模シミュレーションと高負荷のAIワークロードの同時実行が可能になると期待されている。

産学官連携で新たなAI-HPCスタンダードを構築

理化学研究所の五神真理事長は「富士通、エヌビディアと共にFugakuNEXTの開発を進められることは大変光栄です。古来より人類は計算科学を通じて文明を築き、社会を発展させてきました。今日、AI、先進半導体、量子コンピュータの登場により、計算科学に非連続的な変革がもたらされています」とコメントした。

エヌビディアのイアン・バック副社長も「FugakuNEXTは、前世代と同じエネルギー消費量で、ゼタスケール性能とほぼ100倍高速なアプリケーション速度を実現します。これにより研究を加速し、産業競争力を向上させ、日本そして世界の人々の進歩を推進するでしょう」と期待を示している。

同プロジェクトは、科学、産業、AI主導の発見を支える「AI-HPCプラットフォーム」として、新たなスタンダードの確立を目指している。

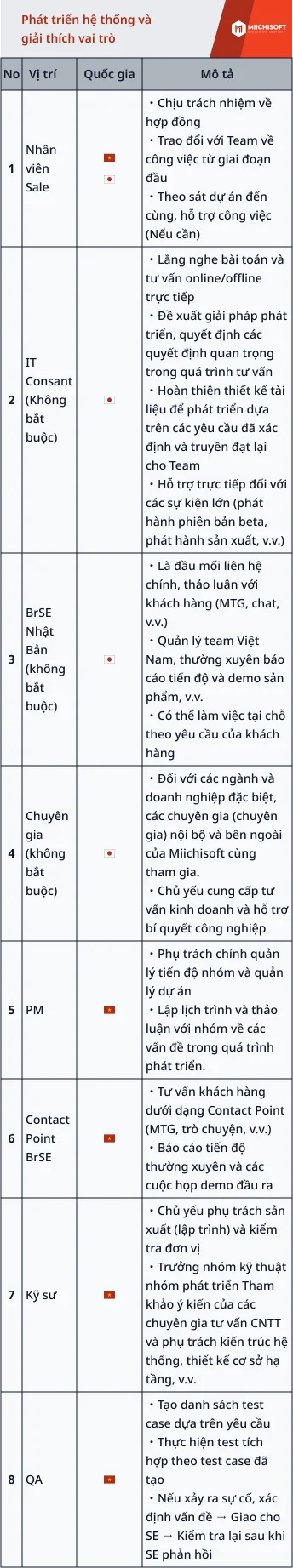

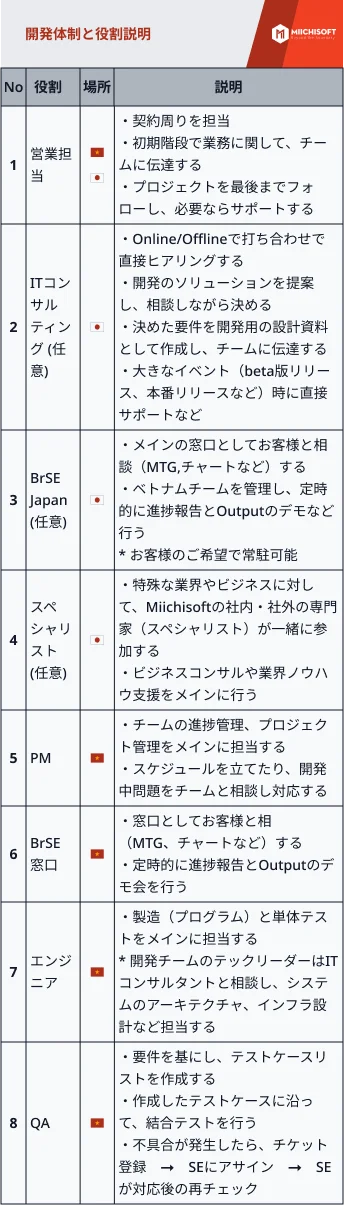

NVIDIA「AIブームはまだ終わっていない」

米半導体大手NVIDIAの黄仁勳(ジェンスン・フアン)最高経営責任者(CEO)は28日、AI向け半導体の投資ブームが終息するとの懸念を否定し、今後5年間でAI市場は数兆ドル規模に拡大すると強気の見通しを示した。

しかし、第3四半期の売上高予測は控えめで、中国での収益を除外したこともあり、同社株は木曜日の早朝取引で約2%下落し178.43ドルとなった。これは米中間の貿易摩擦による不確実性を浮き彫りにしている。NVIDIAはトランプ前大統領との合意で、中国向けH20チップの販売収益の15%を米政府に還元する条件で輸出ライセンスを取得している。フアン氏は、新型「ブラックウェル」チップについても同様の条件で中国販売に前向きな姿勢を示したと報じられている。

画像出典:FoxNews

決算発表後、投資家の間で成長鈍化への懸念が広がったが、フアン氏は「新たな産業革命が始まった。AIレースは進行中だ」と強調し、2030年までに3兆〜4兆ドル規模のAIインフラ投資が行われると述べた。

NVIDIA株は過去2年間、S&P500種株価指数の約10%上昇を大きく上回って推移しているが、AI関連銘柄全体には投資熱の過熱感も漂う。OpenAIのサム・アルトマンCEOも「投資家は過度に興奮している」と警告している。

それでもフアン氏は「買えば買うほど成長する」とし、NVIDIAの技術革新によって顧客はより少ないエネルギーで膨大なデータを処理できると説明。「すべてが売り切れ状態だ」と自信を見せた。

同社によれば、第2四半期には中国以外の顧客が、中国市場向けに制限されたH20チップを6億5000万ドル相当購入したという。現在、NVIDIAは中国向けに縮小版ブラックウェルチップの販売許可を得るため調整を進めている。米国内では、ハイパースケーラーと呼ばれる大手データセンター事業者からの需要が引き続き業績を押し上げている。

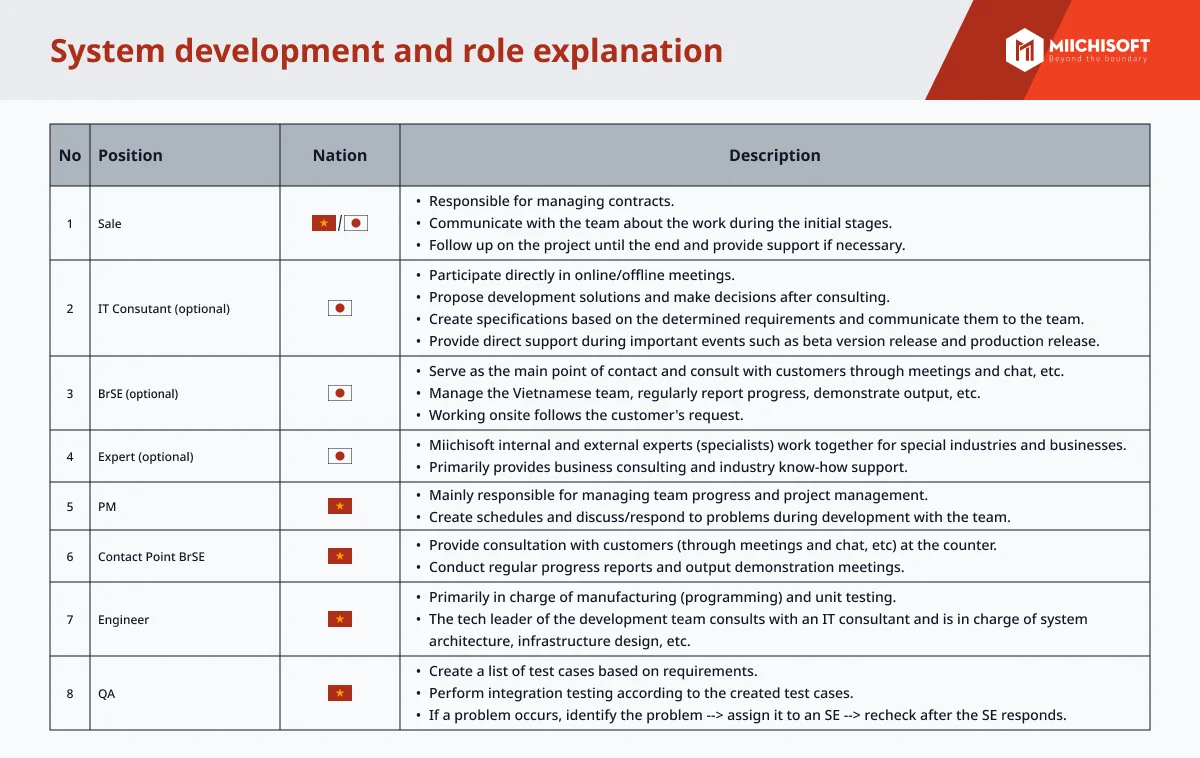

米国労働現場の変化:社員の半数が密かにAIを活用

米国では従業員の約半数が、上司に知らせず個人負担でAIツールを利用していると言われています。こうした“影の生産性経済”は、仕事の進め方そのものを変えつつあり、AIはもはやオプションではなく「見えない同僚」として存在感を増しています。役割や業務プロセス、さらにはリーダーシップの在り方にまで影響が及んでいます。

ProofHubが発表した「Workplace Trends Report 2025」によれば、AIは変革の一側面に過ぎません。柔軟な勤務形態、メンタルヘルス重視、サステナビリティ経営など、今後の働き方を形づくる八つの潮流が指摘されています。

画像出典:DreamsTime

AIが静かな同僚に

AIは補助的ツールから日常業務の中核へと進化しました。メール作成やデータ分析、アイデア発想まで、従業員は上司に知られないままAIを使いこなしています。この現象は「効率向上への信頼」と「企業におけるガイドライン整備の必要性」を浮き彫りにしています。倫理やコンプライアンスへの対応が今後の課題です。

ハイブリッド勤務が常態化

出社回帰をめぐる議論は収束し、オフィス勤務とリモートを組み合わせたハイブリッド型が主流となりました。これは単なる場所の問題ではなく、チームの協働や評価方法、企業文化の形成に大きな変化をもたらしています。

デジタル協働が生命線に

会議室中心のコラボレーションは過去のものとなり、プロジェクト管理やビデオ会議、VRまでデジタル基盤での協働が広がっています。これにより、ITリテラシーやオンラインでのコミュニケーション能力が必須スキルになりつつあります。

メンタルヘルスが人事の中心に

従業員の心身の健康は福利厚生の一要素から「生産性指標」へと変化。企業はウェルネス施策や柔軟な勤務制度に投資し、燃え尽き防止を図っています。人材確保と定着のためにメンタルケアは不可欠になりました。

DEIと帰属意識の重要性

多様性・公平性・包括性の推進は単なる採用基準を超え、従業員が「居場所」を感じられる組織づくりへと進展。リーダー研修から組織設計に至るまで、インクルージョンを長期戦略として捉える動きが広がっています。

サステナビリティが経営優先事項に

規制対応だけでなく、特にZ世代の求職者が重視する「環境配慮」を背景に、企業は持続可能な経営を加速。ESG対応やグリーン施策が新たな職務領域を生み出しています。

リスキリングと継続学習の台頭

急速な変化により従来のスキルは陳腐化。AIリテラシーやデジタル戦略を含むリスキリング・アップスキリング投資が進み、学び続ける力がキャリア存続の鍵となっています。

信頼を基盤としたリーダーシップ

命令型リーダーシップは後退し、透明性や共感を重視するマネジメントへ移行。柔軟性の確保や従業員の幸福支援が、現代のマネージャーに求められる条件となっています。

なぜこの潮流が重要なのか

「未来の働き方」はすでに始まっています。就職を控える学生にとっても、企業にとっても、これらの変化を理解することは生存戦略であり、単なる競争優位を超えた必須要素となっています。

終わりに

本日の内容が、皆様のAI技術の活用や情報収集の一助となれば幸いです。

もし本メールの内容がご参考になりましたら、ぜひご関心のあるご同僚やご友人とも共有いただけますと幸いです。

皆様に有益な情報をお届けできるよう、今後も注目トピックを厳選して配信してまいります。

次回のニュースも、ぜひご期待ください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。