AI界からこんにちは!🚀

本日のニュースレターでは、以下の注目トピックをご紹介します:

- ChatGPTに組み込まれたOpenAIの新AIツール「Codex」、研究向けプレビューを公開

- DeepSeekのAI文体、ChatGPTとの高い類似性が判明

- Manus AI、全ユーザーへのアクセスを正式に開放

OPEN AI

ChatGPTに組み込まれたOpenAIの新AIツール「Codex」、研究向けプレビューを公開

出典:TechCrunch

OpenAIは5月16日、同社がこれまでに手がけた中で最も高度なAIプログラミング支援ツール「Codex」の研究用プレビュー版をリリースしたと発表した。本ツールは、AI推論モデル「o3」をベースに開発された「codex-1」を基盤としており、ソフトウェア開発タスク向けに最適化されている。

OpenAIの説明によれば、「codex-1」は、より読みやすく整理されたコードを生成し、ユーザーの指示に対する忠実度が向上しているほか、コードのテスト実行を成功するまで繰り返す仕組みが導入されている。

Codexはクラウド上の安全な仮想マシン(サンドボックス)内で動作しており、GitHubとの連携により、開発者のコードリポジトリを事前に読み込むことが可能となっている。OpenAIによると、Codexはシンプルな機能のコーディング、バグ修正、コードライブラリに関する質問対応、テスト実行などを、1分から30分の範囲で処理できるという。

また、Codexは複数の開発タスクを並行して処理する能力を備えており、実行中であってもユーザーの端末やブラウザへのアクセスは制限されないとOpenAIは述べている。

OpenAIは、AIによるコーディング支援ツール「Codex」を、ChatGPTのPro、Enterprise、Teamプランの契約ユーザーに向けて提供開始した。初期段階では比較的自由に利用可能ですが、今後数週間のうちに利用制限が設けられる予定である。その後、継続して使用したい場合は、追加トークンを購入するオプションが用意されるとOpenAIの広報担当者は説明している。さらに、近くChatGPT PlusおよびEduプランのユーザーにも利用が拡大される見込みである。

出典:TechCrunch

近年、「vibe coding(バイブ・コーディング)」と呼ばれるAIによるプログラミング支援のトレンドが急速に拡大している。GoogleとMicrosoftのCEOによれば、現在それぞれの企業のコードの約30%がAIによって書かれているとのことである。今年2月にはAnthropicが独自のAIコーディングエージェント「Claude Code」を発表し、4月にはGoogleが「Gemini Code Assist」を強化。より実用的なAIエージェントとしての性能が加わった。

この流れを受け、AIコーディングプラットフォームを展開するスタートアップの成長も著しく、代表例である「Cursor」は、2024年4月時点で年商3億ドルを記録。現在は約90億ドルの評価額を目指し資金調達中である。こうした市場の盛り上がりを受けて、OpenAIも同分野への本格参入を進めている。最近では、人気AIコーディングツールを開発する「Windsurf」を約30億ドルで買収したとも報じられ、Codexのリリースは同社の戦略の一環と見られている。

ChatGPTの開発元であるOpenAIは、AIによるソフトウェア開発支援市場においてさらなる存在感を示している。同社は、著名なAIプログラミングツールを手がけるWindsurf社を約30億ドルで取得したと伝えられており、この買収を通じてAIコーディング領域への戦略的な一手を打った形となる。さらに、Codexのローンチにより、OpenAIが自前でAIプログラミング支援ツールのエコシステムを構築している姿勢が明確になった。

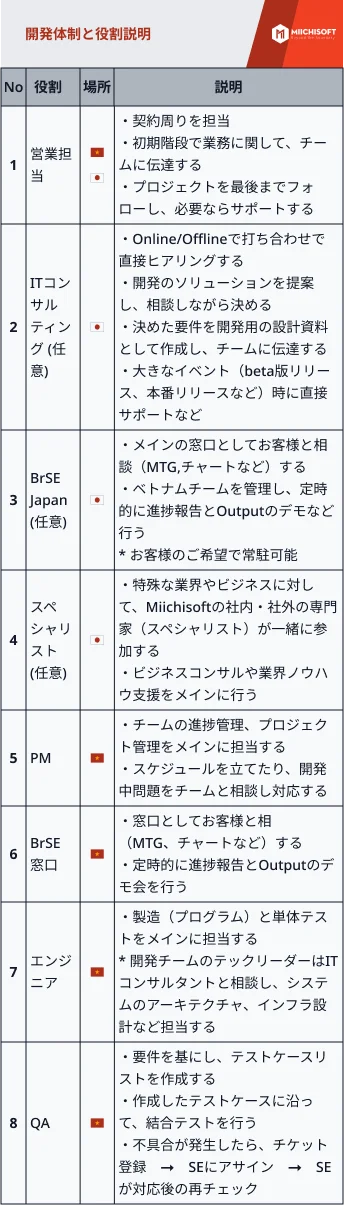

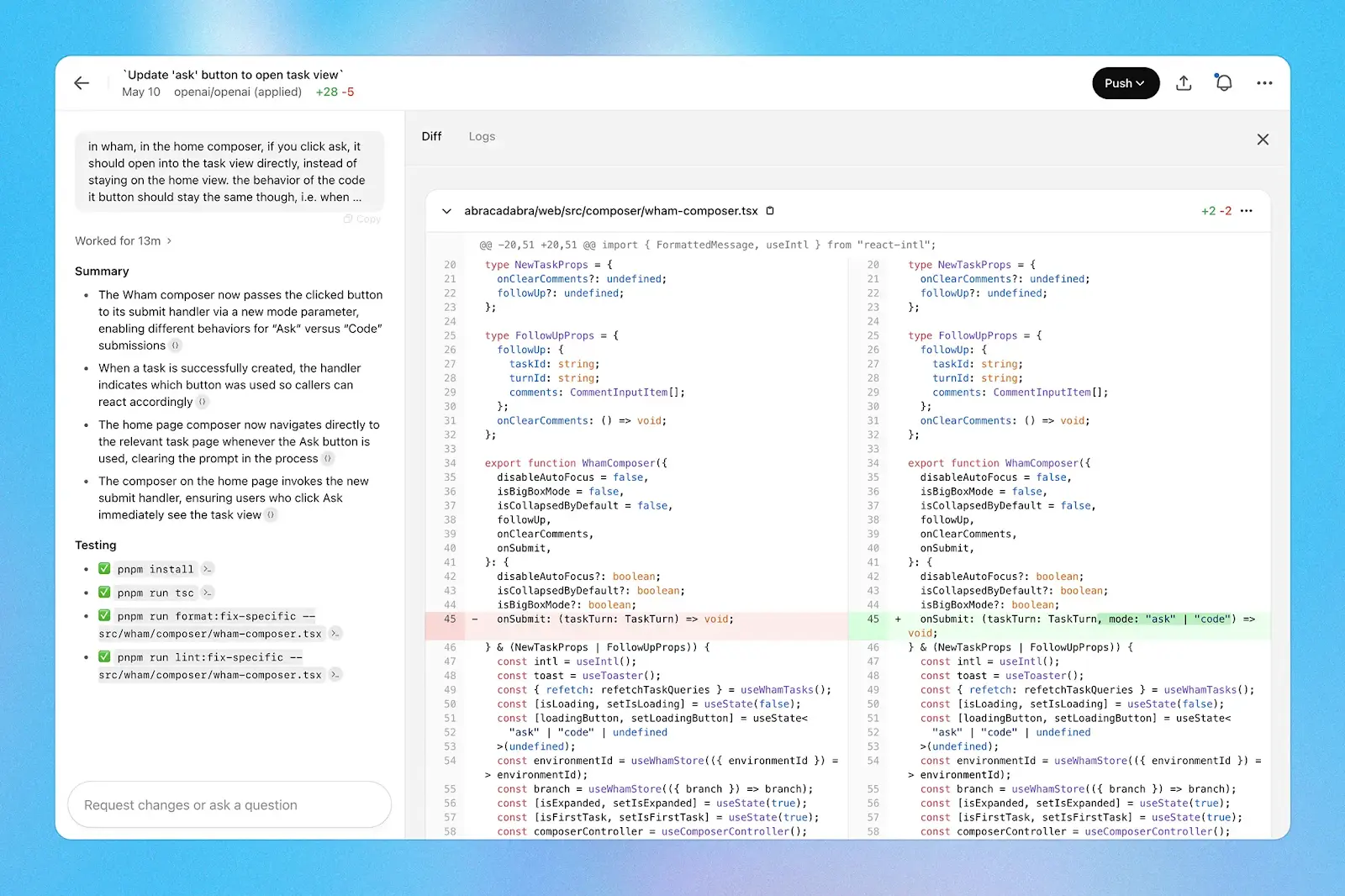

Codexを利用可能なユーザーは、ChatGPTのサイドバーに表示されるインターフェースを通じて、プロンプトを入力し「Code」ボタンを押すだけで、コードの自動生成や修正といったタスクを実行させることができる。また「Ask」ボタンを用いれば、ユーザーのコードライブラリに関する質問にも対応可能である。これらの操作履歴や処理の進行状況は、プロンプト入力欄の下部にて一目で確認できる設計となっている。

出典:TechCrunch

Codexの事前説明会にて、OpenAIのAIエージェント研究責任者であるJosh Tobin氏は、「エンジニアのバーチャル同僚」として機能するAIアシスタントの開発が目標であると語った。このビジョンに基づき、繰り返し発生する開発タスクやドキュメント作成、新機能の開発といった業務を効率化するために、社内でもCodexの活用が進んでいるという。

DEEPSEEK

DeepSeekのAI文体、ChatGPTとの高い類似性が判明 著作権とAI倫理の議論呼ぶ

新たな研究により、DeepSeekによって生成されたAIテキストの文体がOpenAIのChatGPTと約74.2%一致していることが明らかになった。

この結果は、AIモデル比較を専門とする企業Copyleaksによって実施され、3月3日に論文投稿サイトarXiv.orgで公開されたものである。Copyleaksは、DeepSeekがChatGPTの出力を学習データとして使用した可能性があると示唆しており、この研究は知的財産権やAI規制、今後の人工知能の発展に対して重要な示唆を与えるものとして、Forbesもその意義を評価している。

出典:Reuters

Copyleaksの報告によれば、複数の主要な大規模言語モデル(LLM)— 具体的にはOpenAI、AnthropicのClaude、Google Gemini、MetaのLlama、そしてDeepSeek — に対し、独自のアルゴリズムを使って「文体の特徴的な指紋」を抽出することで、どのモデルがどのテキストを生成したのかを分析した。調査の結果、ほとんどのモデルが生成するテキストはそれぞれ明確に識別できたのに対し、DeepSeekの出力は大部分がOpenAIのモデルによるものと分類される結果となった。

この結果により、DeepSeekがChatGPTと極めて類似した出力を行う構造である可能性が浮き彫りとなり、AI分野におけるデータ利用の透明性や法的課題についての議論が今後さらに高まると見られている。

AI生成文の比較調査を主導したCopyleaks社のデータサイエンス責任者シャイ・ニサン氏は、自社の分析手法について「筆跡鑑定士が著者を特定するように、異なる生成モデルの文体の『指紋』を見分ける手法だ」と例えた。

「今回は、DeepSeekとOpenAIの文体が非常に似通っているという、極めて興味深く意味深い結果が得られた。他のモデルとの比較では見られなかったレベルの一致度だった」とニサン氏はForbesのインタビューで述べている。

この観察結果は、DeepSeekの学習データと訓練過程に対して新たな疑問を投げかけている。「現時点では、DeepSeekがOpenAI由来の生成データを利用していると断定はできないものの、開発上の透明性や倫理性を問う材料にはなり得る」とし、さらに「業界をリードするOpenAIモデルと深い類似がある以上、DeepSeekのモデル構成や学習に用いたデータ、設計プロセスについてさらなる精査が必要だ」と警鐘を鳴らした。

またニサン氏は、仮にOpenAIによる生成データを許可なくトレーニングに使用していた場合、知的財産への影響は「深刻」であり、AI業界全体に「広範な法的および倫理的影響」を及ぼす可能性があると述べている。

AIがトレーニングされたデータセットに重複があれば、時間の経過とともに文体が似通う可能性はあるとしつつも、Copyleaksの独自技術は、そうした自然な収束ではなく、文体の構造的な一致をも識別できるよう最適化されているという。つまり、今回観測された一致は、単なるデータの共通性では説明できず、より深い設計やアルゴリズム的要因に起因している可能性も否定できないと分析をまとめている。

DeepSeekおよびOpenAIは、現在のところ本件に関して公式なコメントを発表していない。

昨年、DeepSeekが開発したV3モデルが、一部の質問に「自分はChatGPTである」と答える場面が確認された。TechCrunchのテストやSNS上の情報によれば、同モデルは「GPT-4として2023年にOpenAIから公開された」ことを名乗っていたという。

このような挙動から、DeepSeekが「知識蒸留」というAI分野で一般的な技術を活用している可能性が浮上した。この技術は、大規模モデルの出力を元に、小規模かつ高性能なモデルを構築するための手法であり、タスクに特化した効率的なAI開発に使われている。

2024年1月29日、OpenAIはFinancial Timesに対し、DeepSeekが同社の出力を利用して知識蒸留を行った形跡があると明らかにした。この方法がOpenAIの規約に抵触する恐れもあるとされ、倫理面・法的側面での議論が避けられない。

とはいえ、DeepSeekはこれらの疑念に対して一切のコメントを出しておらず、透明性の欠如が改めて指摘されている。

MANUS

Manus AI、全ユーザーへのアクセスを正式に開放 待機リスト不要に

中国発の先進的AIサービス「Manus AI」は、これまで設けていた待機リスト制度を終了し、すべてのユーザーに対し即時のアクセスを可能にした。これは、よりオープンな利用環境の整備を目指す大きな一歩である。

中国発の革新的AI「Manus AI」

公式情報によると、Manus AIは2025年5月12日より、ユーザー登録のみで誰でもサービスを利用できるようになった。サービス開始当初にあった事前登録制は廃止され、利便性が大幅に向上した。

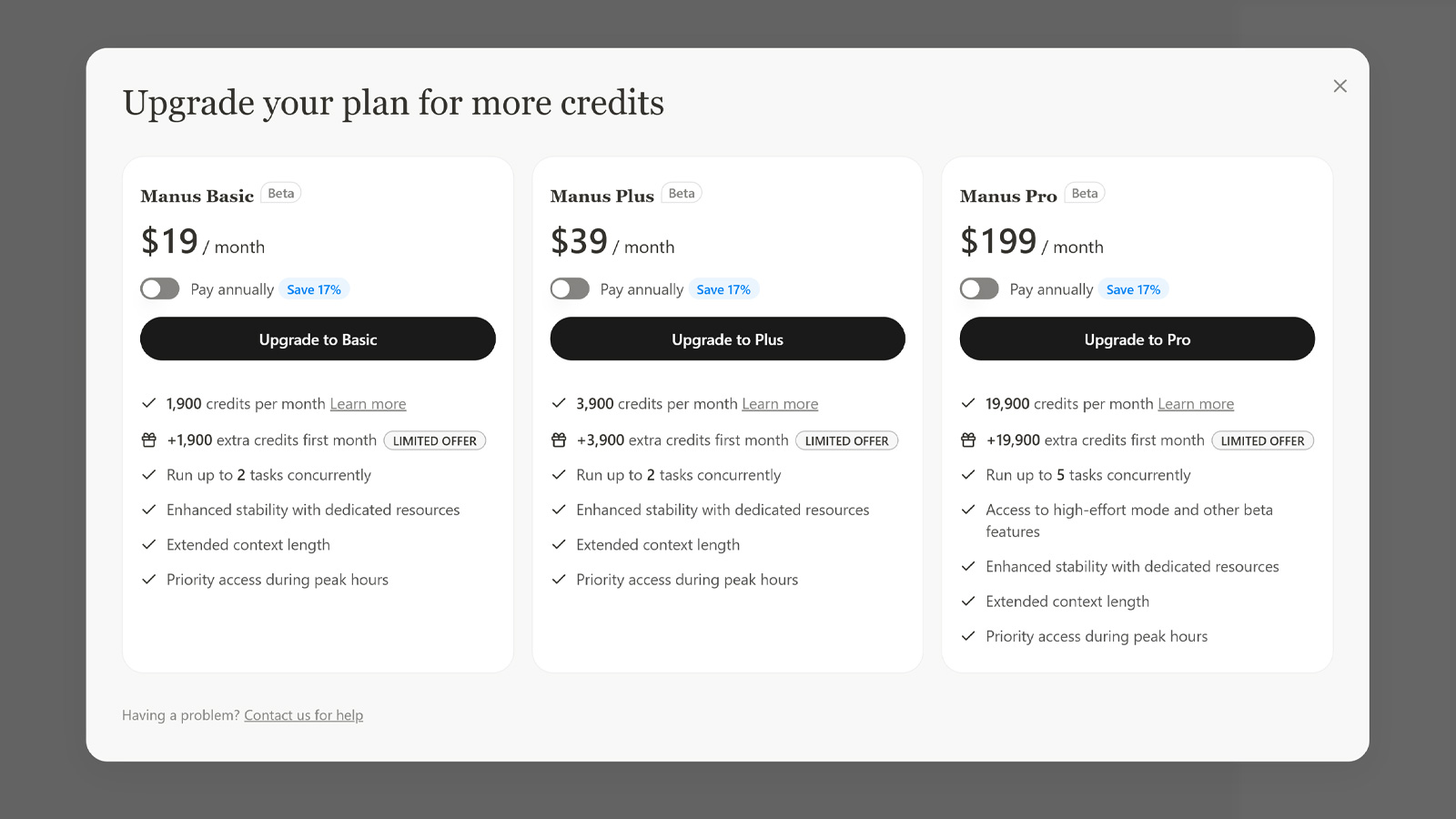

毎日提供される300クレジットの無料枠により、ユーザーは多くの機能を試すことができる。ただし、これらのクレジットは当日限り有効であり、使い切れなかった分は翌日に持ち越すことはできない。

また、新たにアカウントを作成したユーザーには、初回特典として1,000クレジットが付与される。このボーナスにより、新規ユーザーも初日からフル機能に近い利用体験が可能となっている。

さらに、Manus AIはプロフェッショナル向けの有料プランも展開しており、より多くのクレジットや追加機能、高度なオプションを通じて、個人から法人まで多様なニーズに応える体制を整えている。

出典:manusAI

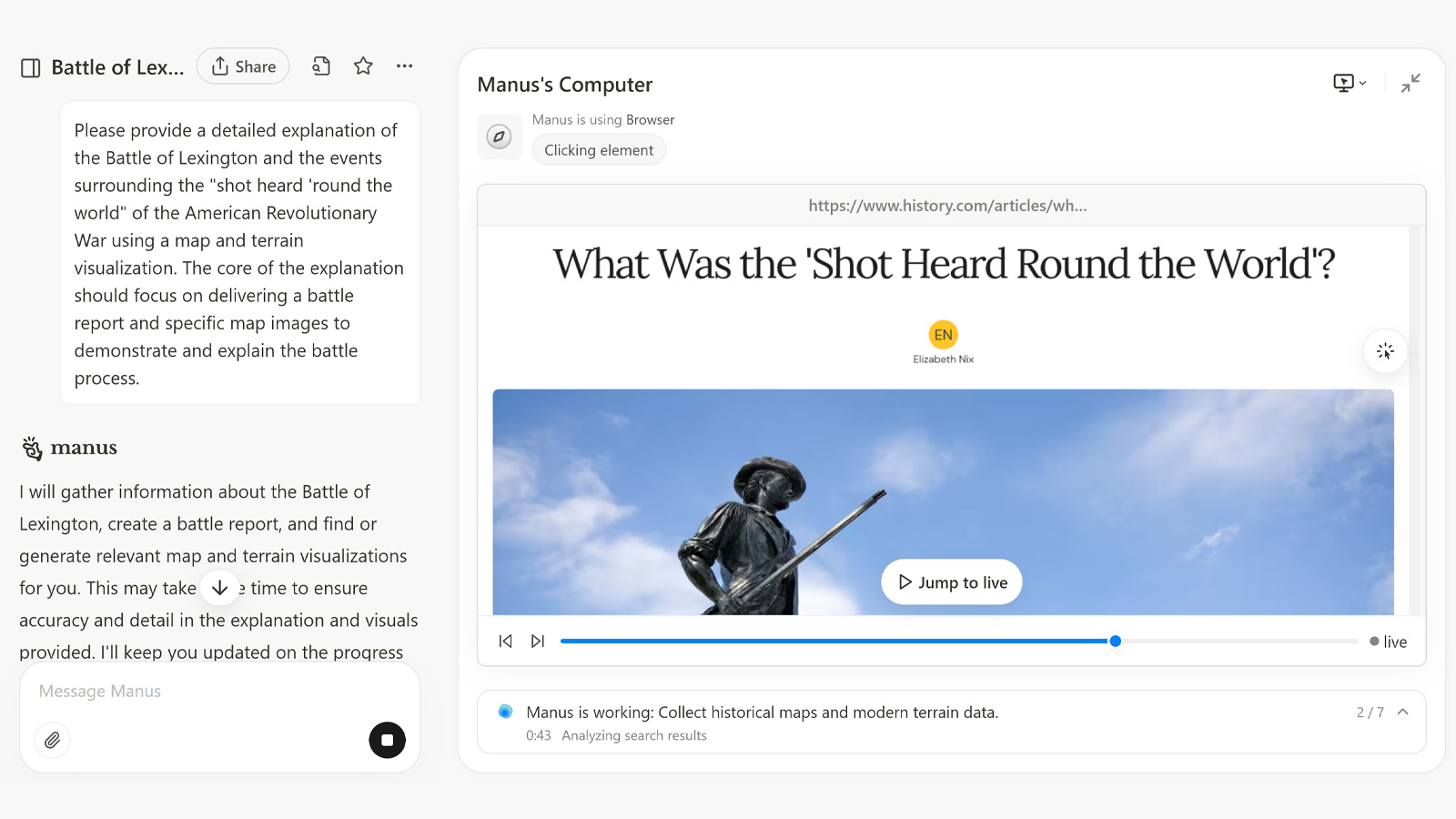

Manus AIが他のAIと一線を画す最大の特徴は、高度な自律性と汎用的な対応力にある。ビジネス業務はもちろん、日常のタスクにおいても人の手を煩わせることなく、多岐にわたる作業を自動でこなすことが可能である。実際に活用されている主なシーンとしては以下の通り:

- 利用者一人ひとりの希望に合わせた旅行プランの設計。日本旅行などを例に、日程表、詳細マップ、観光地の案内資料までを一括で作成できる。

- 株式市場や財務指標の深掘り分析を通じて、精密なレポートと説得力ある投資提案を提示。

- 教育分野では、講義用のテキスト、プレゼンテーション映像、学習資料などを高品質で生成する。

- 膨大なデータをもとに、目的や条件に最も適した業者を見つけ出し、提案するなど、購買・調達業務の高度化にも貢献している。

このように、Manus AIは汎用AIとして、個人の生活を豊かにするだけでなく、企業活動における業務効率化にも大きな力を発揮している。

出典:manusAI

公式サイトの説明によれば、Manus AIは「思考と行動をつなぐAI」として位置付けられており、日常的なルーチンから、法律政策の分析や専門文書からのマインドマップ作成といった高度な作業まで幅広く対応できるとされている。

このたびアクセス制限が撤廃されたことにより、個人ユーザーから中小企業に至るまで、さまざまな利用者層がより気軽にManus AIを取り入れることが可能となった。一方で、機密性の高い情報を取り扱う場合には、個人情報やデータの安全性に十分注意する必要がある。

実際、アメリカ・テネシー州のように、セキュリティ上の懸念からManus AIの使用を制限している自治体も存在している。このような背景を踏まえ、ユーザーはまず日々提供される無料クレジットを活用し、実際の使用感や機能の有用性を体験した上で、有料プランの導入を慎重に検討することが推奨される。

Manus AIの利便性を最大限に引き出しつつ、個人や企業の情報を安全に守ることが、今後の活用における鍵となるであろう。

終わりに

本日の内容が、皆様のAI技術の活用や情報収集の一助となれば幸いです。もし本メールの内容がご参考になりましたら、ぜひご関心のあるご同僚やご友人とも共有いただけますと幸いです。

皆様に有益な情報をお届けできるよう、今後も注目トピックを厳選して配信してまいります。

次回のニュースも、ぜひご期待ください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。